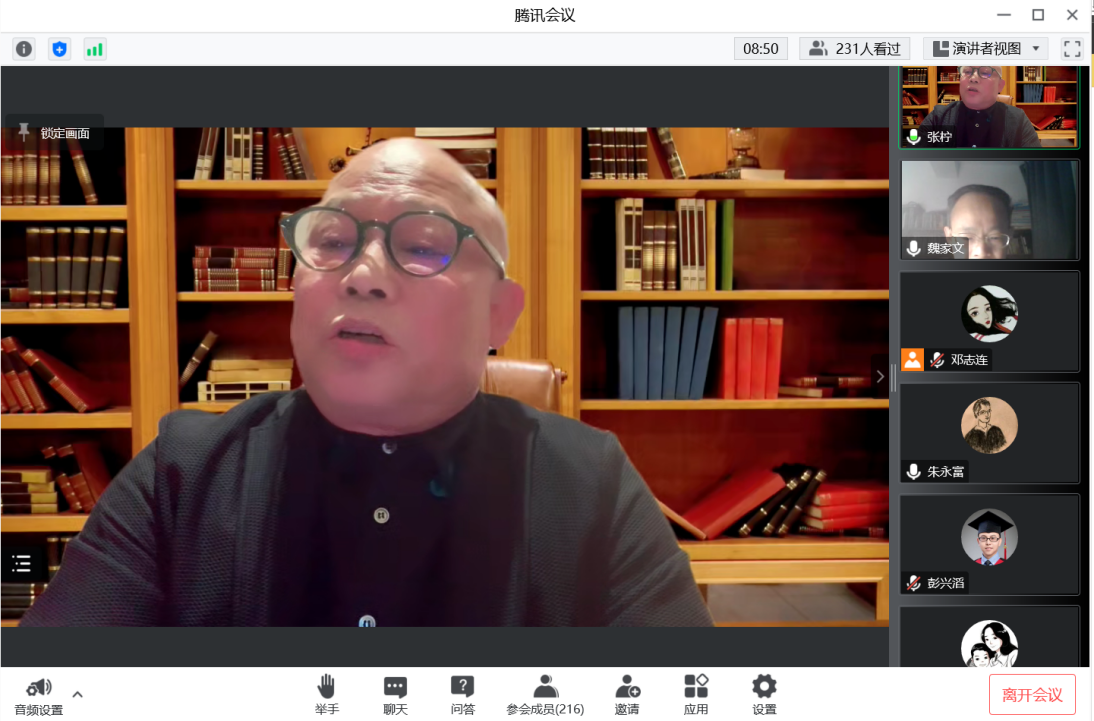

文学与传媒学院邀请北师大教授张柠给我院师生作《审美与创作漫谈》讲座

2022年11月19日晚七点半,贵州大学2022年第64期文科讲坛通过线上“腾讯会议”如期举行。北京师范大学文学院教授、河北大学特聘教授、博士生导师张柠应邀以“审美与创作漫谈”为题做了精彩的讲座,近300位贵州大学师生及线上朋友参与了学习互动。

讲座由贵州大学文学与传媒学院魏家文教授主持,张柠教授的讲座从读与写、文学的内容形式功能、文学阅读与审美、文学创作和母语情结等四个板块展开。

在引言板块,张柠教授以“读与写”的变迁为线索,将历史分为“经验、思想、虚拟”三个时代,并以此作为切入点,阐释了阅读写作与时代之间的关系。围绕“阅读与写作”的主题,对阅读与写作的时代背景、不同阶段应当如何进行阅读与写作、阅读与写作对现实世界的重要性等问题进行了阐述。

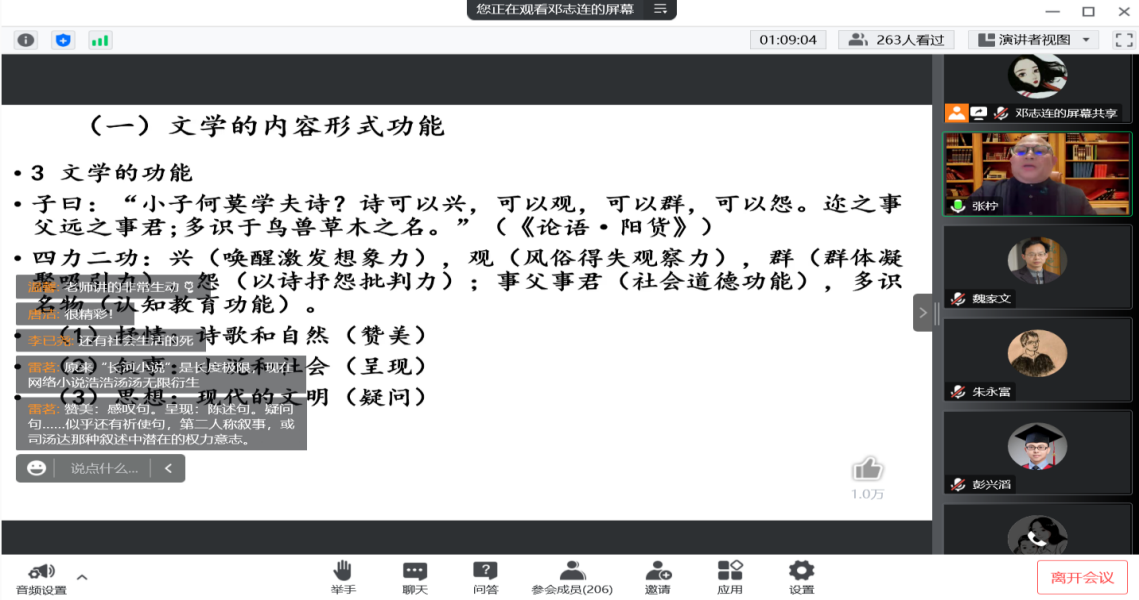

随后,张柠教授将文学的内容、形式、功能作为第二板块内容,他认为文学的内容主要包括经验、想象和幻觉。文学的形式主要包括节奏和韵律、细节和情节、结构和总体。文学的功能主要是“四力二功”:唤醒激发想象力,风俗得失观察力,群体凝聚吸引力,以诗抒怨批判力,社会道德功能,认知教育功能。

在讲座的第三板块,张柠教授回顾了中国古典文学中自然世界与传统社会之间的关系特征,在此基础上以历史发展为梳理脉络,进而对现代文明与人文主义、城市文明和日常生活、现代性与表达的危机三对组成要素之间紧密中见疏离的关系作出详细的诠释与深刻的反思,在话语逻辑的环环相扣中,佐以丰富而平易的例证,从社会要素、创作主体以及对现代文学前景的展望再出发,明确指出现代汉语文学蕴含的三个主要特征,即现代性的转型、主体的文化焦虑与现代汉语文学的未来之可期。他强调,对现代汉语文学体系的深入了解,是步入文学创作的前提。

讲座第四板块中,张柠教授以“文学创作和母语情结”为小标题,引导我们进入了本次讲座的最后一个阶段。他结合自己日常创作中对于中国文学创作的语言表达和审美创造等若干问题的思考,以自我的话语、他人的话语、世界的话语为主要讨论对象,充分分析了三者语言方式的差异,且针对步入文学创作时,在三者间应当如何作出恰当的抉择问题,进行了个人的创作经验分享,结合自己的《玄鸟传》、《三城记》、《春山谣》等知名小说提出了文学创作初期务必专注的三要素,即故事的风格、虚构的现实、叙事的动力和阻力。

张柠教授最后指出,生命之树常青,创作需要从敢于落笔开始,而现代汉语文学创作之路,仍然任重而道远。

互动环节中,在线师生与张柠教授积极交流。张教授回答了关于“青春三部曲之间的关联”“虚构与现实体验之间的关联”“创作小说和创作散文对创作者有什么要求”等有关文学创作的问题,认为“理论之树晦涩,而生命之树常青”,首先尚未做好准备前不应随意启动关于宏观历史的小说创作,任何小说的创作都应对现实背景作出详细的考察,其次,小说与散文之间不同程度的虚构意识,使前者更容易入门,后者的情感、语言与现实体验的限制,使其较难入门,同时,张柠教授鼓励有意进行文学创作的创作者应笔耕不辍,不要遭到所谓文体的禁锢和限制。

讲座历时150分钟,主持人魏家文教授在结束语中再次表达对张柠教授百忙之中应邀开展这次精彩讲座的感谢,参会的贵州大学同学和线上的朋友也纷纷表达了对讲座内容的浓厚兴趣以及对张柠教授的真诚感谢。

本期贵州大学文科讲坛由贵州大学哲学社会科学研究院主办,贵州大学文学与传媒学院承办。该讲座面向国内学术界开放,除了贵州大学师生的热情参与,还吸引了全国各地从事文学研究与创作的专家学者和诸多知名高校相关专业的师生。

讲座主讲人张柠教授主要从事中国现当代文学与大众文化的批评与研究,为著名文学批评家,作家,北京师范大学教授,河北大学特聘教授,北京师范大学中国当代文学与文化研究中心主任,博士生导师,学术集刊《媒介批评》(CSSCI)主编。张柠教授著有学术著作《土地的黄昏》《感伤时代的文学》《民国作家的观念与艺术》《文学与快乐》等,著有长篇小说《三城记》《春山谣》《江东梦》《玄鸟传》,中短篇小说集《幻想故事集》《感伤故事集》等。

图文:李钦

一审一校:肖玉婷

二审二校:赵永刚

三审三校:李开学